完整的抗原分子并不能直接被T细胞识别,绝大部分抗原需要经过APC的加工处理才能被T细胞识别。APC在提呈抗原之前,首先需要在感染或炎症局部摄取抗原,然后在细胞内降解抗原并加工成一定大小的多肽片段,再以抗原肽-MHC复合物的形式表达于细胞表面,该过程称为抗原处理或抗原加工。

根据来源的不同,被提呈的抗原可分为两大类:①来自APC之外的抗原:称为外源性抗原,例如被吞噬的细胞、细菌、蛋白质抗原等;②细胞内合成的抗原:称为内源性抗原,例如病毒感染的细胞合成的病毒蛋白、肿瘤细胞合成的肿瘤抗原和某些胞内的自身成分等。通常情况下,外源性抗原通过APC表面的MHCⅡ类分子进行提呈,称为内体-溶酶体途径[注];而内源性抗原则通过MHCⅠ类分子进行提呈,称为胞质溶胶途径[注]。此外,体内还存在抗原的交叉提呈和MHC非依赖性的非经典的抗原提呈途径。

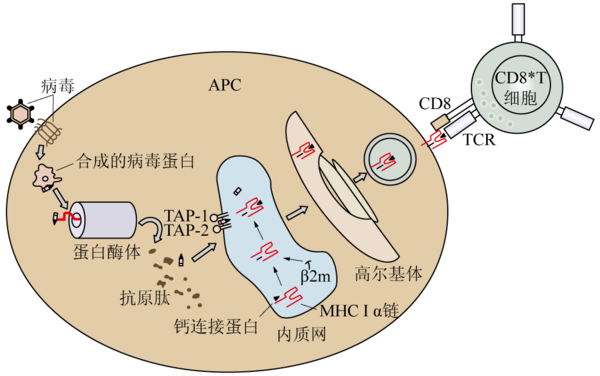

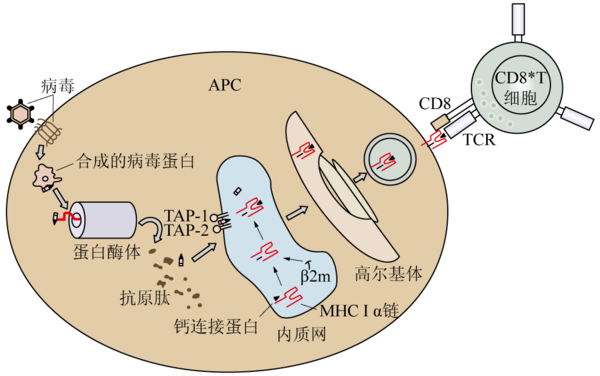

内源性抗原首先在细胞的胞质内与泛素结合,泛素化蛋白进入蛋白酶体中被水解成6~30个残基的抗原肽。之后,生成的内源性抗原肽被转肽蛋白(TAP[注])转运进入内质网(ER[注])。TAP是由两个6次跨膜蛋白亚基(TAP1和TAP2)组成的异二聚体,共同在ER膜上形成孔道。TAP以ATP依赖的方式发生构象变化,开放孔道,实现抗原肽向ER的转运。TAP可选择性地转运适合与MHCⅠ类分子结合的长为8~16个氨基酸且C端为疏水性或碱性氨基酸的肽段。在伴侣蛋白钙联蛋白(calnexin)、钙网蛋白(calreticulin)和TAP相关蛋白(TAP-associated protein,tapasin)等分子的作用下,ER内新组装的MHCⅠ类分子与TAP转运的内源性肽段结合形成抗原肽-MHCⅠ类分子复合物,再通过高尔基复合体将此复合物转运至细胞膜上,提供给CD8+T细胞识别,从而完成内源性抗原提呈过程(图1)。

图1 内源性抗原通过MHCⅠ类途径

图1 内源性抗原通过MHCⅠ类途径

加工处理和提呈

APC可通过吞噬作用、胞饮作用和受体介导的内吞作用等多种途径摄取外来抗原。抗原经APC摄取之后在胞内被质膜包裹,形成内体并转运至溶酶体,在酸性环境及各种酶的作用下,抗原被降解为10~30个的氨基酸短肽。在粗面内质网中新合成的MHCⅡ类分子,起初与恒定链(invariant chain,Ii,CD74)结合,Ii链占据了MHCⅡ类分子的可结合抗原肽的沟槽[注],避免了MHCⅡ类分子在粗面内质网内腔中与内源性抗原片段相结合。MHCⅡ类分子/恒定链(MHCⅡ/ Ii)复合体通过高尔基复合体,转运到内体,吞噬溶酶体与富含MHCⅡ类分子的早期内体融合,形成富含MHCⅡ类分子的溶酶体样细胞器,称为MHCⅡ类小室(MHC class Ⅱ compartment,MⅡC)。在该运输过程中,恒定链Ii不断发生水解,最后仅剩下与MHCⅡ类分子沟槽结合的短肽CLIP(class II-associated invariant chain peptide)。之后,在人类白细胞抗原-DM(human leukocyte antigen-DM,HLA-DM)的作用下,CLIP被外源性抗原来源的肽段所置换,形成稳定的抗原肽/MHCⅡ类分子复合物。复合物被转运至APC表面,提呈给CD4+T细胞识别,从而完成外源性抗原提呈过程(图2)。

图2 外源性抗原通过MHCⅡ类途径

图2 外源性抗原通过MHCⅡ类途径

加工处理和提呈

图1 内源性抗原通过MHCⅠ类途径

图1 内源性抗原通过MHCⅠ类途径 图2 外源性抗原通过MHCⅡ类途径

图2 外源性抗原通过MHCⅡ类途径

京公网安备 11010202008139号

京公网安备 11010202008139号