兽医流行病学是兽医学的重要分支学科,在20世纪60年代以后才成为一门独立学科。早期兽医流行病学史实际上就是动物传染病学史。人类起初以为动物疾病是神灵所为或魔怪作祟,之后发展为“瘴气学说”,这段时间包括史前时期至公元1世纪。之后至18世纪中叶(1762)统称为萌芽期,由于口蹄疫和牛瘟的流行,人们开始认识疾病的自然属性,并采用隔离和扑杀病畜的措施控制疫病的流行。18世纪中叶至20世纪60年代(1762~1960)称为形成时期。动物烈性传染病如牛瘟在欧洲和亚洲大流行,加之牛传染性胸膜肺炎、羊痘等的流行,人们意识到必须具有全局意识和群体控制手段才能有效控制传染病,并促成了1762年世界上第一所兽医学院在法国里昂的建立。1890年,德国细菌学家R.科赫(Robert Koch,1843~1910)提出了确定传染病病原体的科赫法则,该法则被普遍接受和应用,指导确定了多种烈性传染病的病原体。同时,针对特异性病原体的传染病群体控制方法得到快速发展,包括畜禽疾病的批量检测和免疫、进口限制、扑杀和消毒等,这些理论和方法实际上是流行病学的重要内容。20世纪60年代以后称为兽医流行病学的发展时期,兽医流行病学发展成一门独立学科,形成了完整的知识和技术体系,并被不断拓展。1976年,美国A.S.埃文斯(Alfred Spring Evans,1917~1996)提出Evans法则,即多病因法则。兽医流行病学的研究范围由传染病扩大到非传染病,出现了不同的学科分支,如现场流行病学、分子流行病学、遗传流行病学、环境流行病学、景观流行病学等。

兽医流行病学

以动物群体为研究对象,系统运用兽医学基础、临床理论和技术,研究动物群体中疾病频率分布及其决定因素,鉴定发病原因和控制疾病的一门综合性应用学科。

- 英文名称

- veterinary epidemiology

- 所属学科

- 兽医学

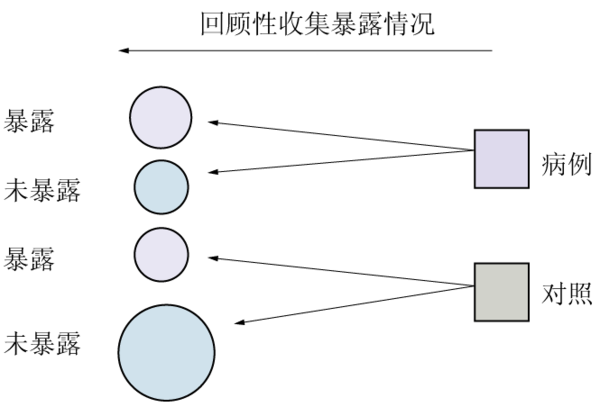

包括收集资料,描述疾病在时间、空间和畜群间的频率分布,推断和验证病因,制定疾病控制措施,以及对防控效果进行经济学评估等相关的理论和技术。资料收集是兽医流行病学的基本内容,涉及合理的抽样方案,科学的病例定义,准确诊断病例,科学分析和解释资料的准确性和代表性。进一步利用资料描述疾病的分布特征,揭示疾病在时间、空间和畜群中的发生、发展和消长的动态规律。在此基础上,利用科赫法则和埃文斯假说两个病因理论,推断假设病因,通过病例对照研究、队列研究及实验研究,验证病因假设。针对确定的病因,提出控制措施并加以实施,观察疾病控制的效果。最终对疾病防控效果进行成本和效益评估。随着现代科学技术的发展,新技术不断融入兽医流行病学领域,研究内容也不断拓展,如利用基因或基因组序列进行病例定义,利用数学建模进行疾病风险预测,利用地理信息系统进行资料收集等。

人们对动物性食品需求的日益加大,促使畜牧业向集约化、规模化和产业化转化的进程加快,畜禽疾病的控制模式已由个体控制为主转化为由群体控制为主。同时,随着全球经济一体化进程的加快,畜禽国际贸易日益频繁,动物疾病跨境的风险迅速增加。此外,城市化发展、国际国内交通条件的改善、野生动物栖息地不断受到破坏与割裂、全球气候变暖等因素导致生物媒介数量和种类发生巨大改变,所有这些因素都将影响已有疾病的流行形式,并可能导致新发疾病的流行。人类一方面要对已有疾病进行控制、净化或根除,另一方面要对疾病的进化、新发病的出现进行预测预报、及时反应和快速扑灭,最终保障畜牧业可持续生产、人类健康、食品安全、环境和生态健康。因此,对兽医流行病学理论与方法的需求日益迫切。

扩展阅读

- 刘秀梵.兽医流行病学.3版.北京:中国农业出版社,2012.

京公网安备 11010202008139号

京公网安备 11010202008139号